この記事には広告を含む場合があります。記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

「Beyond Basic」の名の下に、写真・動画どちらも大幅にスペックアップした「SONY α7IV(ILCE-7M4)」。

僕自身、このカメラに乗り換えるまでは「SONY α7III」を使用してきたのですが、出てくる画の美しさ・使い勝手の良さを味わってしまうと、もう元には戻れないほどに気に入っているカメラです。

とはいえネックは価格。昨今の円安影響もあり、30万円を超えるようになってしまったこのカメラについて、今回は約2年近く使用してきた中で非常に気に入っているポイント・気になる点を紹介していきたいと思います。

簡単に要旨をまとめると以下の通り。

実際の使用感まとめ

- クロップしても画質が破綻せず、とはいえデータも重くない。3,300万画素のバランス感が素晴らしい

- 4K10bitと最新のカラーサイエンスを搭載。色作りがしやすいカメラとなった

- 強力な動画手ブレ補正によりサードパーティ含めレンズ選択の幅が広がった

- 写真と動画で設定を独立化でき、物理スイッチで瞬時に呼び出せる操作性が神

操作性・撮影性能・色味の仕上がり、これに加えてSONY Eマウントの豊富なレンズラインナップが使用できる環境というのは本当に素晴らしいものがあります。

以降では、α7IIIとの違いにもフォーカスしながら内容について触れていきます。

あわせて読みたい

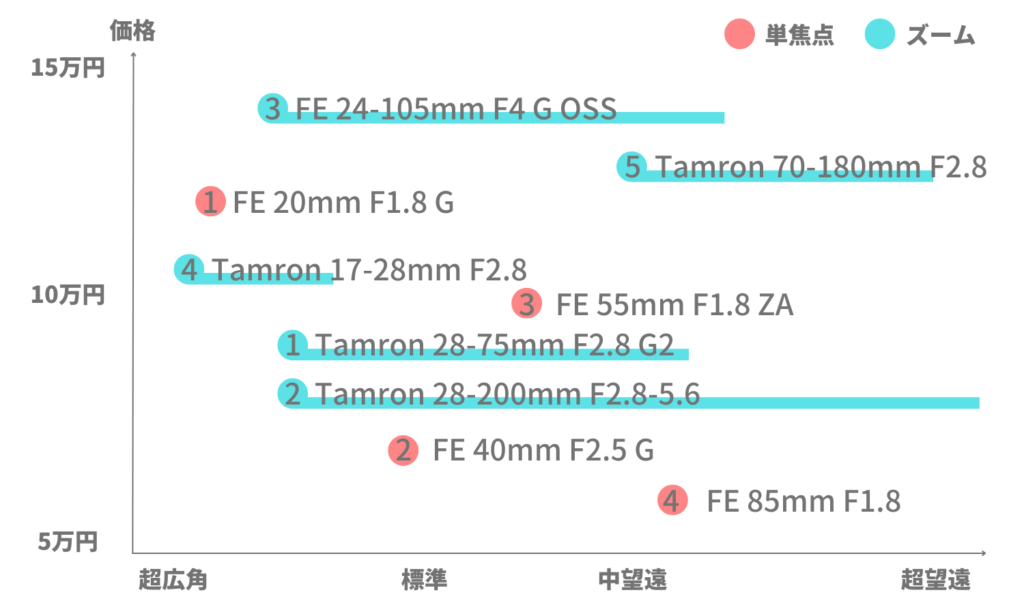

サードパーティを含めて、20本以上のEマウントレンズを使ってたどり着いた、コスパ最高のSONY Eマウントレンズを焦点距離ごとにまとめました。巷でも神レンズと呼ばれる単焦点・ズームレンズです。お気に入りの一本を見極める参考にしてみてください。

Photographer & Bloger

はろ

月間8万PVのカメラ系ブログを運営。子供撮影の趣味が高じ、副業カメラマンとしても活動しています。ご質問はコメント欄・お問合せ・DM等でお気軽にどうぞ。

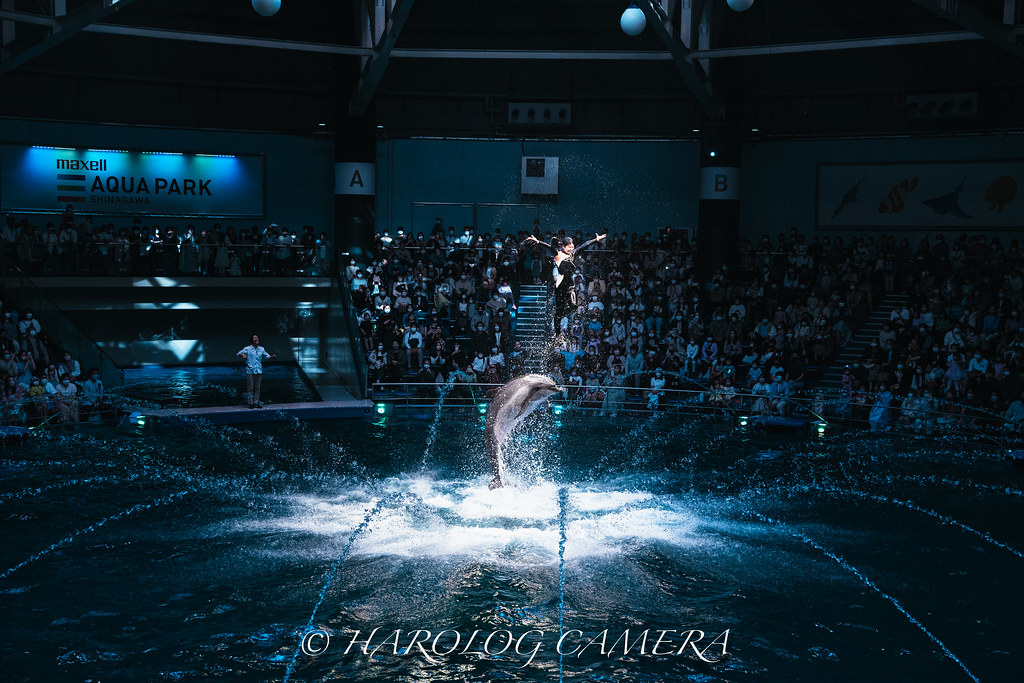

SONY α7IVで撮影した実際の作例

紹介に入る前に「論より証拠」ということで、まずは簡単にSONY α7IVで撮影した作例(写真・動画)を見ていただければと思います。写真に関しては特に僕が”これはα7IVならでは”と感じた4枚を厳選しました。

写真はFlickrにたくさん作例があるので、ぜひ覗いてみてください!

SONY α7IV|作例写真

「SONY α7IV」では、JPEGの色味を自由にカスタマイズできる「クリエイティブルック」が搭載されていて、JPEG撮って出しの時点でRAW現像をしたような写真を簡単に撮ることができます。

こちらの写真も実はJPEG撮って出し。シャドウ・ハイライト・フェード・彩度・明瞭度など、その日の被写体の雰囲気に合わせてアウトプットをコントロールすることができます。

一般的なカメラのピクチャーエフェクトとは別次元の調整のしやすさがあります!

また明暗差のある撮影シーンでもすごく撮りやすくなりました。僕はこれまで「SONY α7III」を使っていたのですが、ファインダー・背面モニターが白飛び・黒潰れしやすく(実際のデータは潰れていない)、現場での判断が難しいことが多々ありました。

「SONY α7IV」ではファインダー・背面モニターの白飛び・黒潰れが撮影データに近い見え方になっているため、撮影時に安心して撮れるのは大きなポイントです。

暗所のノイズ耐性は旧モデルの「SONY α7III」と同程度。写真に関してはISO12800で撮影しても全く問題ないクオリティです。

画素数が上がっていることを考えるとノイズ耐性が進化していると言えそうですね

また、「SONY α7IV」で進化した嬉しいポイントの一つがバリアングル液晶への対応。縦構図撮影でも体制を崩さずに簡単に撮ることができるようになりました。

この写真は強風で揺れるコスモスを撮ったのですが、チルトモニターでは垂直に撮るのはすごく難しかったと思います(僕の腰もやられていたはず)。

その他、写真作例はFlickrにまとめていますので、ぜひチェックしてみてください。

SONY α7IV|作例動画

写真の次は動画の作例紹介です。こちらは「SONY α7IV」の4K60pを利用して、2.5倍スローモーション撮影をした動画です。従来機種では4Kスローは撮影できなかったため、シネマティック動画を”4Kで”撮りたい方にも応える機種になりました。

カメラ:SONY α7IV(ILCE-7M4)|レンズ:FE40mm F2.5G

以上、ここまでが作例の紹介でした。次はスペックのおさらいをしていきます。

SONY α7IVのスペックと外観|α7IIIとの違い

スペック・外観をチェック済みの方はレビューパートへ

ここでは「SONY α7IV」の主なスペックについて撮影性能と外観・ボディ観点に分けて紹介します。特に旧モデルのα7IIIと比較すると進化ポイントがわかりやすいかと思いますので、随所に比較を織り交ぜながら紹介していきます。

| 比較項目 | SONY α7IV | SONY α7III |

|---|---|---|

| 販売価格 | 30万円 | 23万円程度 |

| 発売日 | 2021年12月 | 2018年3月 |

| 特徴 | 写真・動画撮影の切り替えが容易 動画撮影性能が比較的アップ | 価格に対して高い写真性能 |

| 画素数 | 3,300万画素 | 2.420万画素 |

| 撮影感度 | 標準:ISO100~51200 拡張:ISO50~204800 | 標準:ISO100~51200 拡張:ISO50~204800 |

| 4K動画撮影 | 24p/30p/60p | 24p/30p |

| 4K色深度(情報量) | 8bit/10bit | 8bitのみ |

| アクティブ手ブレ補正 | 対応 | 非対応 |

| ボディ手ブレ補正 | 5.5段 | 5.0段 |

| ブリージング補正 | 対応 | 非対応 |

| クリエイティブルック | 搭載 | 非搭載 |

| ピクチャープロファイル | S-Cinetone搭載+従来 | 従来通り(10種類) |

| 比較項目 | SONY α7IV | SONY α7III |

|---|---|---|

| 大きさ | 131 x 96 x 80 mm (幅x高さx奥行き) | 127 x 96 x 74 mm (幅x高さx奥行き) |

| 重さ(ボディのみ) | 573g | 565g |

| 撮影設定の独立 (写真・動画) | 独立設定が可能 | 設定を共用 |

| グリップ | やや深い | 浅い |

| ファインダー | 368万画素 最大120fps | 236万画素 最大60fps |

| 背面モニター | バリアングルモニター 3型(インチ) 103.68万ドット | チルトモニター 3型(インチ) 92.16万ドット |

| メモリーカード | デュアルスロット (CF Express・SD) | デュアルスロット (SDカード*2) |

| 電源OFF時の センサー保護 | 対応 (シャッター幕が閉じる) | 非対応 |

| 防塵防滴 | 対応 | 対応 |

あわせて読みたい

α7IVとα7IIIのどっちを買おうか悩んでいる方は、α7IIIのレビュー記事もこちらで公開していますので、ぜひ併せて参考にしてください

SONY α7IVの機能面の進化点

スペック観点で見た「SONY α7IV」の進化ポイントは大きく5つ。写真メインなのか、動画も撮るのかによって気になる点が違ってくると思いますので、気になる点をチェックしてみてください。

| 比較項目 | SONY α7IV | SONY α7III |

|---|---|---|

| 有効画素数 | 3300万画素 | 2400万画素 |

| 有効画素数 (APS-Cクロップ時) | 1400万画素 | 1000万画素 |

α7IIIの2400万画素でも正直十分だったのですが、「SONY α7IV」では画素数が3300万画素に増えたことで、よりクロップ(切り取り)の自由度が増しました

α7RIVなどの高画素機ほどデータが重たくなく、α7SIIIよりも切り取りに強いため、非常にバランスが良いカメラになっています

| 比較項目 | SONY α7IV | SONY α7III |

|---|---|---|

| 4K動画撮影 | 24p/30p/60p | 24p/30p |

| 4K色深度(情報量) | 8bit/10bit | 8bit |

「SONY α7IV」では、4K60pに対応したことで4Kでもスローモーション動画が撮れるようになりました。また色深度についてもRGBそれぞれの階調が256色(8bit)から1024色(10bit)で記録できるめ、精細な色を再現することができます。

| 比較項目 | SONY α7IV | SONY α7III |

|---|---|---|

| アクティブ手ブレ補正 | 対応 | 非対応 |

| ボディ手ブレ補正 | 5.5段 | 5.0段 |

手ぶれ補正は5.5段に進化。これに加えて動画撮影時にはアクティブ手ぶれ補正に対応しました。

アクティブ手ぶれ補正はSONY純正レンズとの相性が特に良くて、歩きながら撮ってもジンバルが要らないほどに滑らかに撮影することができます。

| 比較項目 | SONY α7IV | SONY α7III |

|---|---|---|

| ブリージング補正 | 対応 | 非対応 |

ブリージング|ピント位置を変える動作に伴って、画角が変わってしまう現象のこと

ブリージング補正は、動画撮影に便利な機能で「SONY α7IV」では、ブリージングの発生をカメラ内部で補正することができます。

SONY純正のレンズは特に他社よりもブリージングが大きいので、動画撮影をする方は重宝する機能だと思います!

なお、ブリージング補正ができるレンズはSONY純正レンズの一部です。対応するレンズについてはこちらの記事でまとめていますので、気になる方はチェックしてみてください

| 比較項目 | SONY α7IV | SONY α7III |

|---|---|---|

| クリエイティブルック | 搭載 | 非搭載 |

| ピクチャープロファイル | S-Cinetone搭載+従来 | 従来通り(10種類) |

「SONY α7IV」では、これまで上位機種のみが対応していた新しいSONYの色味で撮影できるようになりました。SONYの最新のカラーサイエンスは非常に評判が高く、RAW現像や編集が要らないかもと言われるほどに繊細でオリジナリティある表現ができるようになりました。

クリエイティブルック(主に写真向け)

クリエイティブルックはJPEG撮影時に適用されるカラーフィルターのようなもの。フィルターの効果を微調整できるので、まるでRAW現像のような自分好みの細かな表現をパターン化することができます。

フェード・明瞭度・コントラストなどを10段階以上の細かな刻み値で設定できます。ここまで細かく調整できるのは他メーカーを見渡しても稀有な存在です。

ピクチャープロファイル(主に動画向け)

ピクチャープロファイルは動画撮影時に色や明るさのダイナミックレンジを決める記録設定のようなもの。何やらとっつきづらい存在なのですが、今回追加されたS-Cinetoneにより手軽にエモい動画を撮ることができるようになりました。

従来は編集ソフトでの調整で実現されたシネマティックな色味が無編集(撮って出し)でアウトプットできます。

映画で使われる業務用カメラをモチーフにした色味なので、僕たちが普段から見慣れている色合いと差別化できるつつ、簡単に撮れるのがポイントですね!

以上、ここまでが機能面に関する簡単なスペック紹介でした。

SONY α7IVのボティ外観の特徴

スペック・外観をチェック済みの方はレビューパートへ

続いては、「SONY α7IV」のボディ・外観の進化点についてみていきましょう。特徴的なポイントは以下の7点。これも数が多いので、興味がある部分をクリックしてチェックしてみてください。

| 比較項目 | SONY α7IV | SONY α7III |

|---|---|---|

| 大きさ | 131 x 96 x 80 mm (幅x高さx奥行き) | 127 x 96 x 74 mm (幅x高さx奥行き) |

| 重さ(ボディのみ) | 573g | 565g |

左:α7IV / 右:α7III

「SONY α7IV」の大きさ・見た目はα7IIIとほぼ同じ。逆にグリップが大きくなったため、体感としてはむしろ軽く感じるほど。

実際にはやや分厚くなっているのですが、特に気になるほどではありません。フルサイズでコンパクトがSONY αのポリシーですので、この点は今後も踏襲されそうです。

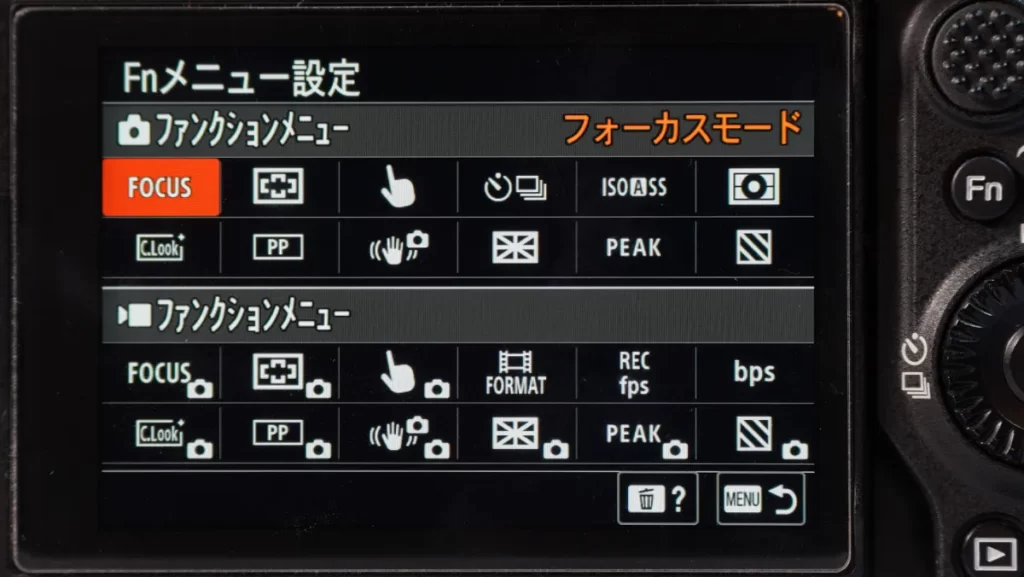

| 比較項目 | SONY α7IV | SONY α7III |

|---|---|---|

| 撮影設定の独立 (写真・動画) | 独立設定が可能 | 設定を共用 |

フラッグシップではすでに写真と動画の設定を独立することができたのですが、α7IVでは独立設定に加えて外部スイッチによる切り替えができるようになりました。

写真と動画では、シャッタースピードの使い方が大きく異なるため、個人的にはかなり嬉しいポイントです。

独立設定&物理切り替えによって、設定ミスが劇的に減りました!

| 比較項目 | SONY α7IV | SONY α7III |

|---|---|---|

| グリップ | やや深い | 浅い |

左:α7IV / 右:α7III

従来モデルのα7IIIと大きく違う点のひとつはグリップの大きさ。α7IIIよりもグリップが深く作られていて、男性でもしっかりと握り込める形状に進化しました。

α7SIII・α7RIVと同じグリップ形状になりました。重たいレンズでも体感として軽く感じますね

| 比較項目 | SONY α7IV | SONY α7III |

|---|---|---|

| ファインダー | 368万画素 最大120fps | 236万画素 最大60fps |

| 背面モニター | 3型(インチ) 103.68万ドット | 3型(インチ) 92.16万ドット |

| 比較項目 | SONY α7IV | SONY α7III |

|---|---|---|

| 背面モニター | バリアングルモニター 3型(インチ) 103.68万ドット | チルトモニター 3型(インチ) 92.16万ドット |

「SONY α7IV」では、α7無印シリーズではじめてバリアングル背面液晶モニターに対応しました。

α7IIIのチルト式モニターは、縦構図や自撮り撮影ができないといったデメリットがあったのですが、α7IVではすべて解消されています。

従来のαシリーズでは、カメラ上部に露出ダイヤルが付いていましたが、このダイヤルはマニュアル撮影時には何も操作を割り当てできないため、不満の意見もちらほら見かけられました。

これに対して、「SONY α7IV」では露出ダイヤルに自由な設定を追加できるように進化し、設定の自由度が改善されています。

ダイヤルは自由にカスタマイズ可能

マニュアルモーモードとそれ以外の設定で、別々の設定をダイヤルに割り当てることができます。僕の場合は、マニュアル時にはホワイトバランスを瞬時に変えられるように割当しています。

マニュアル以外の場合は露出設定、マニュアルの場合は任意の設定とすることができます!

| 比較項目 | SONY α7IV | SONY α7III |

|---|---|---|

| 電源OFF時の センサー保護 | 対応 (シャッター幕が閉じる) | 非対応 |

「SONY α7IV」では、電源OFF時にシャッターを下ろすことができるようになり、これによってイメージセンサーへのホコリ・ゴミの混入を防止することができるようになりました。

屋外でのレンズ交換などではセンサーにゴミが入らないように細心の注意を払う必要がありましたが、多少は気にせずに作業ができそうです

以上、ここまでがざっくりとした「SONY α7IV」のスペックと外観の紹介でした。

SONY α7IVレビュー:使ってみて良かったメリット面(長所)

SONY α7IVを実際に使って感じたメリット面は以下の6つ。ボディやソフト面が本当に使いやすく進化しています。

ハード面ではα7IIIの欠点を完璧にカバーしつつ、動画性能や色味が飛躍的に改善した完璧に近いカメラだと感じます!

撮りやすさが抜群に改善したボディ性能

旧モデルのα7IIIは写真のクオリティは高いものの、ハードやソフトの作りが甘く、正直使いやすさを犠牲にクオリティを求める側面がありました。

これに対して「SONY α7IV」はα7IIIに多くの人が抱いていた不満を完璧に対策したカメラになっています。僕自身はα7IIIをサブカメラとして使っていますが、一度「SONY α7IV」に慣れてしまうと、α7IIIを使うのはしんどいです。

- グリップ:深く握り込める形状に進化して、重いレンズでも疲れにくい

- 背面モニター:バリアングルで縦構図や自撮りが便利

- ファインダー(EVF):視野角が広くなった・120fpsだとほぼ肉眼レベル

- メニュー画面:見やすい階層性のメニュー画面に変更

グリップが大きく握りやすく進化

SONY α7IIIのグリップの小ささは個人的に苦痛なレベルで、僕のケースでは中指と薬指の先端に圧がかかることで指が痛くなることがしょっちゅうありました。α7IVからはこのような痛みは全く感じなくなったので、個人的には大きな改善ポイントの一つです。

α7SIII・α7RIVでは、すでに採用されていて本当に羨ましかったので、非常に嬉しいポイントでした

ファインダーも非常に綺麗に進化

またファインダーも非常に綺麗で滑らか。厳密にはフラッグシップ機より若干スペックを落としているものの、実際に見比べてみるとほとんど差を感じないほどにリアルな見え方になっています。

決め手は視野角とフレームレート。ミラーレス一眼の中でトップレベルの広い視野角と120fpsに対応したため、肉眼に近い臨場感を感じながら撮影することができます。

α7IIIではフォーカスを合わせた際に起きていたチラつきや、シャドウ潰れもα7IVではしっかり改善されています!

メニュー画面も刷新

これまで評判が低かった使いづらいメニュー画面も刷新されていて、どこになんの設定があるのかがパッと分かりやすくなったのも嬉しいポイントです

写真・動画の個別設定が超便利

「SONY α7IV」では写真・動画の設定を完全に独立して管理できる上に、カメラ上部の切り替え物理スイッチで一瞬で設定を切り替えることができます。

SONY α7IIIでは、残念ながら動画と写真の独立設定ができなかったため、撮影シーンごとに都度手動で設定し直す必要がありました。

動画と写真ではピクチャープロファイル・シャッタースピード・フォーカスモードなどの考え方が個人的には大きく違うため、設定ミスを起こす大きな要因になっていただけに、独立設定&シームレス切り替えは個人的にも嬉しい改善のひとつです。

写真と動画をハイブリッドで撮る場合でも設定ミスを格段に減らすことができるようになったため、これから動画も始めてみたいと思う人には最高のカメラだと思います!

4Kスロー・10bit対応で動画クオリティ劇的アップ

「SONY α7IV」は動画性能面が飛躍的に進化。4K/60p(2.5倍スロー)・色諧調が豊かな10bit記録に対応し、映像表現の幅をグッと広げられるカメラになりました。

動画性能の進化と先ほど紹介したシームレスな写真と動画設定の切り替えが、僕がα7IVを購入しようと決断した一番の理由でした

実は、SONY機の中で「4Kスロー・10bit撮影」に対応しているのは、高級ラインナップ機種のみです。これがミドルスペック機まで降りてきたのは本当に大きな価値があると思います。

ジンバルがなくても滑らかな動画が撮れる

動画撮影では「意図しない手振れ」は素人っぽい印象を与えてしまいがち。ただプライベートな撮影でジンバルなどの機材を持ち運ぶのは非現実的ですよね。

α7IVでは、5.5段分のボディ内手ブレ補正+アクティブ手振れ補正に対応したこともあり、手ブレ補正が従来機種よりも圧倒的に強力に進化しました。

効果がよくわかる比較動画を用意しました

VLOGや旅行記録など、手間はかけたく無いけど動画のクオリティも落としたく無いと考えている方にはぴったりなカメラに進化したと感じます。

クロップをガンガン多用できる

「SONY α7IV」は有効画素数が3,300万画素に進化。画素数に余裕があるため、大胆なクロップを行っても画質の破綻が少なく、編集の自由度が高くなりました。

標準機能のAPS-Cクロップを使えば、1.5倍の焦点距離のレンズと使うのと同じ画角で撮れるので、レンズ交換の手間を省いたり、持ち運ぶレンズを少なくすることができます。

クリエイティブルックの色味が綺麗

「SONY α7IV」で新たに追加されたクリエイティブルックでは、プリセットをオリジナルカスタマイズできるため、撮って出しのクオリティを追い込みやすくなりました。

お出かけの記録など、がっつり現像はしないけど多少いい感じの雰囲気を出したい場合に、JPEG撮って出しでも自分好みのカラーを反映できるので、非常に重宝する機能の一つです。

また動画のカラーとしては、S-Cinetone(新規ピクチャープロファイル)がめちゃくちゃ便利。出てくる映像はまさしくシネマティックといった感じで、手軽にエモい動画を撮ることができるようになっています。

動画の敷居を下げてくれる神カラーサイエンスですので、ぜひみなさんにも一度使っていただきたいと感じます。

以上が、「SONY α7IV」を実際に使ってみて良かったと感じるのポイント(長所)の紹介でした。

SONY α7IVレビュー:デメリット(欠点)

使っていて本当に便利だと感じるところが多い「SONY α7IV」ですが、多少なり気になるデメリット面もありましたので紹介します。主にデメリットだと感じた点は以下の4つ。

4Kスローモーション時の強制クロップが使いづらい

「SONY α7IV」を使って最も使いづらいと感じるのが、4Kスローモーション(4K60p)での強制APS-Cクロップ事象。

4K60p撮影とアクティブ手振れ補正を併用すると、約1.7倍の焦点距離を使うのと同じほどの画角の狭さになってしまいます。

4K60p撮影時:1.5倍クロップ × アクティブ手ブレ補正時:約1.15倍クロップ

そのため、4Kスローモーションを想定した広い画角のレンズを用意する必要があります。特に標準ズームレンズの広角端は狭く感じるかもしれないですね。

僕はこのために「FE 20mm F1.8 G」を購入しました。レビューも書いていますのでよければチェックしてみてください。

4Kの5倍スローは撮れない

「SONY α7IV」は4K120p撮影に非対応となります。ここはα7SIIIやα1などの上位機種との差別化ポイントとなるため、5倍スローでの撮影を行う際はHD画質で撮ることになります。

フルサイズ入門機にしては値段が高い

従来はSONYフルサイズ入門機としての位置付けだったα7無印シリーズですが、「SONY α7IV」はボディのみで約30万円と高めの価格設定になっています。

コストパフォーマンス観点ではかなりお得なモデルとはいえ、どうしても予算が限られる方は中古市場で割安で購入できるα7IIIを検討されると良いかと思います。

動画性能は落ちますが、写真機としては「α7III」はめちゃくちゃいいカメラです!

中古なら20万円以下で見つかる

以上が、実際に使っていて感じた「SONY α7IV」のデメリット(欠点)でした。

SONY α7IVと一緒に買っておくと便利なもの

最後に、これから「SONY α7IV」を購入しようと考えている方に向けて、α7IVと一緒に買っておくと便利なものをリストアップしましたので紹介します。

カメラ買い替えの機会はそう多くはありませんし、α7IVならではのアイテムも紹介していますので、ぜひご検討の方はチェックしてみてください

メモリカード・充電器等のアクセサリー

「CFexpressカード」対応など「SONY α7IV」ではメモリーカード選びも従来の基準とは変わってきています。以下の記事ではα7IVで必要なアイテムに特化した形でおすすめのアクセサリーをまとめていますので、ぜひ購入前にチェックしてみてください。

α7IVにおすすめEマウントレンズ

Eマウントでは、コンパクトなレンズやコスパの高いサードパーティレンズがすごく充実していて、選択の自由度が非常に高いです。

とはいえ価格もサイズもピンキリで何を選ぶか悩むところと思いますので、以下の記事では僕がこれまで20本以上のレンズを使った中で厳選したおすすめのレンズについてまとめています。

α7IVは欠点が非常に少ないバランスの取れたカメラ

今回は「SONY α7III」から「SONY α7IV」に乗り換えて実際に感じた良かったところ・デメリット(欠点)について紹介させていただきました。

総論としてまとめると、価格こそ30万円と高価なカメラには間違いないものの、使いやすさ・フラッグシップと比べた際のコスパの良さを考えると本当に良いカメラだと感じます。

作品のクオリティアップ、時短の両方を実現できるので、買って本当によかったカメラでした!

| 比較項目 | SONY α7IV | SONY α7III |

|---|---|---|

| 販売価格 | 30万円 | 23万円程度 |

| 発売日 | 2021年12月 | 2018年3月 |

| 特徴 | 写真・動画撮影の切り替えが容易 動画撮影性能が比較的アップ | 価格に対して高い写真性能 |

| 画素数 | 3,300万画素 | 2.420万画素 |

| 撮影感度 | 標準:ISO100~51200 拡張:ISO50~204800 | 標準:ISO100~51200 拡張:ISO50~204800 |

| 4K動画撮影 | 24p/30p/60p | 24p/30p |

| 4K色深度(情報量) | 8bit/10bit | 8bitのみ |

| アクティブ手ブレ補正 | 対応 | 非対応 |

| ボディ手ブレ補正 | 5.5段 | 5.0段 |

| ブリージング補正 | 対応 | 非対応 |

| クリエイティブルック | 搭載 | 非搭載 |

| ピクチャープロファイル | S-Cinetone搭載+従来 | 従来通り(10種類) |

| 比較項目 | SONY α7IV | SONY α7III |

|---|---|---|

| 大きさ | 131 x 96 x 80 mm (幅x高さx奥行き) | 127 x 96 x 74 mm (幅x高さx奥行き) |

| 重さ(ボディのみ) | 573g | 565g |

| 撮影設定の独立 (写真・動画) | 独立設定が可能 | 設定を共用 |

| グリップ | やや深い | 浅い |

| ファインダー | 368万画素 最大120fps | 236万画素 最大60fps |

| 背面モニター | バリアングルモニター 3型(インチ) 103.68万ドット | チルトモニター 3型(インチ) 92.16万ドット |

| メモリーカード | デュアルスロット (CF Express・SD) | デュアルスロット (SDカード*2) |

| 電源OFF時の センサー保護 | 対応 (シャッター幕が閉じる) | 非対応 |

| 防塵防滴 | 対応 | 対応 |

写真・動画共にハイクオリティで撮れつつ、設定の切り替えがここまで簡単なカメラは他メーカーを見渡しても稀有な存在ですので、ぜひこの機会にみなさんの相棒に取り入れてみてはいかがでしょうか。

当ブログでは、SONY機材を中心に各種レビューを行っています。以下の記事では、巷で神レンズと呼ばれるSONY Eマウントの単焦点・ズームレンズを紹介しています。お気に入りの一本を見極める参考にしてみてください

この記事の内容は以上です。ご感想・コメント等がございましたら、ページ下部のコメント欄をご活用ください(品質向上・励みになります)

関連記事